星陵日記

| [2026.02.19] | 根管治療をしっかり行うことが、全身疾患の予防につながる可能性があります | [2024.03.01] | 口が乾く 口腔乾燥症 |

| [2025.08.21] | 根管治療とその後の補綴治療の選択により歯の寿命は変わります! | [2024.01.25] | 歯科と栄養の関わり |

| [2025.05.20] | 歯内療法専門医 (Endodontist) 吉岡隆知先生の世界! |

[2023.11.21] | 顎が痛い!顎関節症のお話 |

| [2025.03.14] | よく使われている痛み止めの成分、ご存じですか? -歯科で処方される痛み止めについて- |

[2023.10.23] | 口腔アレルギー症候群 |

| [2024.12.01] | 骨膜の新たな役割:がんの進展を 阻む防御機構 ~Nature, vol.634 |

[2023.09.15] | 漂白(ホワイトニング)ってよく聞くけれど、何なの? |

| [2024.11.01] | 歯を抜かなくてはならなくなったら?〜あなたなら,どうする!?〜 | [2023.08.14] | 上顎洞挙上手術とは ~サイナスリフトの有効性~ |

| [2024.10.02] | 口腔がんについて知ろう | [2023.03.29] | 健康寿命と矯正治療 |

| [2024.07.26] | 歯の色は何色? | [2023.03.03] | イオンチャネル |

| [2024.06.27] | インプラント治療ステップガイド | [2023.02.03] | 口腔機能の低下症とは |

| [2024.03.29] | 気になるお口の臭い | [2022.12.15] | 「Tooth Wear」とは~歯を失う様々な要因と予防のお話~ |

2016年・元旦

新年明けましておめでとうございます。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

今年の干支であるサルは,歯に社会構造がよく表れているといわれています。

サルは群れで生活しますが,この群れには①単雄群(雄が1匹),②複雄群(雄が複数匹),③家族群(一夫一婦制)の3種があります。

サルの歯は32本で人間と同数ですが,歯の大きさはヒトと異なり,雄と雌で違いがあります。特に顕著に差がみられるのが上顎犬歯(いわゆる牙)です。

群れの中で雌の争いがある②複雄群の雄の上顎犬歯が最も大きく,争いの少ない比較的平和な③家族群では雄雌の歯の大きさの差が最も小さくなっています。

これは生活での必要がもたらした進化・退化の器質変化です。

この様な器質変化は,ヒトでは,徳川260年の代々将軍の下顎に見られます。

初期の家康・家光のえらのある下顎に比べ,厳選調理された軟食をとり続けた12代家慶・15代慶喜らではかなり細長い顎となり,当時の庶民とはかけ離れた顔貌となっています。

サルの犬歯,将軍の顎の変化はいずれも生活上の必要性の低下がもたらした廃用性萎縮の例であろうと考えられます。

昨年,国際宇宙ステーション・「きぼう」で育てたメダカでは,骨を食べる破骨細胞が活発になり骨量が減少したという結果が発表されました。

地球上の生物は重力がある状況で進化を遂げています。私は,この重力・負荷を日常生活の中で上手に増すことが,健康を維持することに繋がると考えています。

私たちは主としてご来院いただく皆様の歯を治療させていただいております。

治療により1本の歯の痛みを取ることは勿論です。しかし,私たちはその先にある口腔と顎機能の維持向上を最終的な目標として日々の診療を行っております。

江戸時代の将軍の様な食事が出来る口腔ではなく,いつまでも奥歯で食いしばれる口と顎の実現を目指して今年もスタッフ一同研鑽を積みながら診療を行わせていただこうと考えています。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

代表・歯科医師 平 健人

お口の健康と体の健康

こんにちは。

寒い日が続いていますね。

先日朝のテレビで、お口の健康と体の健康はつながっているという特集が放送されていました。

また、同じ日に院長に「細菌学」と「歯科栄養学」について教えていただいたので、簡単にご紹介したいと思います。

虫歯や歯周病の原因となる細菌が血液に入ると、血管の内膜にプラークを作り、「歯原性菌血症」という病気を引き起こすことが今日わかっています。

これによって血流が悪くなり、その血管により酸素や栄養が送られている心臓や脳に影響を与え、動脈硬化・心臓血管疾患・糖尿病・脳血管疾患などの原因となることがわかってきています。

毎日の丁寧なブラッシングや定期的なクリーニングで、お口の中にプラークを蓄積させないことが重要です。

ブラッシングの方法にもコツがありますので、もし興味がございましたら、是非聞いてくださいね!

また、テレビのCMでも聞いたことがあるかもしれませんが、〝病気というほどではないが健康状態が悪く病気に向かいつつある状態″と言われる「未病」の対応も今日、重要視されてきています。

以上のような歯原性菌血症や未病を予防するために、医科とは違う歯科の観点から考える「歯科栄養学」によると、以下の食品が効果的と言われているそうですので簡単にご紹介させていただきます。

カテキン類

緑茶に含まれていて、歯周病菌や虫歯菌に対抗する効果があると言われています。

抗酸化物質

抗酸化物質であるビタミンC、ビタミンE、αカロテンやβカロテン(人参、かぼちゃなどの緑黄色野菜)含む食品は歯周病を予防すると言われています。

オメガ3脂肪酸

青魚をはじめ、シソ油、くるみ、緑黄色野菜、豆類などに含まれています。歯周病を予防すると言われています。

毎日の丁寧なブラッシングや定期的なクリーニングでお口の中にプラークを溜めないことに加えて、歯科栄養学の観点から、効果的な食品を少し頭の片隅にでも置いていただき、多方面からお口の健康、体の健康につながればいいなと思います。

歯科衛生士 倉田孝子

2015年12月9日 カテゴリ:未分類

治りにくい口内炎は要注意!!

口内炎が出きて痛くてご飯を食べられなかったり、喋るのが辛かったりした経験をお持ちの方は多いと思います。

この様な症状で来院される方は圧倒的にアフタ性口内炎である事が多いのですが、実は感染症、自己免疫疾患、原因が特定されていないものなども存在します。

病変が口腔内に留まらず皮膚、眼、外陰部、腎臓にも発現する事もあるため、お口の中以外に発症していないか、いつもより治りが悪い、などの症状がある場合は注意が必要です。

口内炎の原因としては

1、感染症

①ウイルス性:単純ヘルペス、口唇ヘルペス、帯状疱疹、水痘、麻疹、ヘルパンギーナ、手足口病、慢性活動性EBウイルス感染症

②細菌性:結核、梅毒、放線菌

③真菌性:カンジダ、ムコール

2、自己免疫疾患・膠原病

ベーチェット病、多発血管炎性肉芽腫症、クローン病、全身性エリトマトーデス、尋常性天疱瘡、類天疱瘡、扁平苔癬、多形滲出性紅斑、IgG4関連咽頭炎

3、原因不明

再発性アフタ性口内炎、狭義の難治性口腔咽頭腫瘍

代表的な疾患を挙げてみます。

-アフタ性口内炎-

明確な原因は不明であるが、アフタ(楕円形の偽膜性小潰瘍で周辺に炎症性発赤、浮腫を認める)病変を伴う限局的な炎症で、疼痛を伴う。

治療としては硝酸銀による化学焼灼、ステロイドの軟膏塗布や貼付薬、レーザーによる焼灼。1週間程度で治癒します。

-単純ヘルペス性歯肉口内炎-

2型があり、1型は口腔に、2型は性器に生ずるが2型でも口腔咽頭に症状を呈することがある。口唇ヘルペスは単純ヘルペスウイルス潜伏感染の再活性化で起き、水疱を形成することのあるびらんを伴う病変です。

治癒は抗ウイルス薬の軟膏塗布や内服、点滴を行い、1週間程度で治癒します。

-帯状疱疹ウイルス感染症-

帯状疱疹ウイルスによる感染症で身体の片側に生ずる病変で、神経痛性の痛みを伴う口腔、口唇、顔面の片則にみられる水疱、びらん、潰瘍。広範な感染の場合、顔面神経麻痺、めまいを伴う。

治療は抗ウイルス薬軟膏塗布、内服、点滴。治癒には3週間程かかり、稀に神経痛が残ります。

-ベーチェット病-

口腔内再発性アフタ、皮膚症状、眼症状、外陰部潰瘍の4症状をきたす病変。

治療はステロイドの軟膏塗布、内服や、コルヒチン内服、免疫抑制薬内服。難治性で長期の経過をみます。

-扁平苔癬-

口腔では頬粘膜に後発し、丘疹、白斑、びらん、萎縮、レース状が見られる。類似する症状に前癌病変の口腔内白板症がある。

治療はステロイドの塗布、内服、免疫抑制薬内服。扁平苔癬の予後は比較的良好ですが、まれに悪性化することもあり、注意を要します。

口内炎がなかなか治らないと感じたら、もしかすると他の疾患の可能性もあります。

何かおかしいなと思ったら悩む前に専門医にご相談下さい。

歯科医師 丸山郁子

2015年11月15日 カテゴリ:未分類

姿勢と顎関節症

「顎関節症」という言葉は,メディアなどを通じて既にご存じの方が多いかと思います。

・口が開けにくい

・顎が痛い

・口を大きく開けられない&開けると痛い

・口を開閉すると変な音がする…

といったようなことが、顎関節症の主な症状です。

顎関節症は歯並びや噛み癖、顎関節の機能異常や形態異常など様々な原因によって発症し、

その原因によって治療法も異なりますが、

実は、生活習慣も顎関節症の原因の一つなのです。

・スマートフォンの長時間使用

・足を組む

・頬杖をつく

・横座りをする

・寝転んでテレビを見る

・高い枕で寝る

・猫背

といった顎の周囲への圧迫や悪い姿勢による体の歪みも、顎関節症の要因なのです。

分の生活習慣の見直しと改善が、顎関節症の改善に繋がるかもしれません。

まずは美しい姿勢と、正しい生活習慣を心がけて見ましょう。

姿勢は機能的な咬合に関係があるというデータがあります。

正座、地面に足がつく状態で座る、足がぶらぶらする状態で座る、という3パターンの姿勢で咀嚼回数を調べたところ

正座 92回

地面に足がつく状態 77.8回

足をぶらぶらさせた状態 65.8回

背筋がのびる正座が一番よく噛めるという結果になりました。

お子さんが食事する時、足元がぶらぶらしていませんか?

足台を置くなど工夫してみると良いかもしれませんね。

歯科医師 鈴木美緒

2015年10月27日 カテゴリ:未分類

はじめての小児歯科

お子様、親御様、共に緊張する方が多い『はじめての歯医者さん』

いつ頃行けばいいのか分からず、お子様も嫌がるのでついそのままにしてしまう・・・

という事もあるのではないでしょうか?

今回は『初めての歯医者さん』へ行くきっかけをご紹介します。

☆治療ではなく予防で通う

大人、子供問わず「歯が痛くなってから歯医者さんへ」という方は多いです。

しかしこれは大きな間違いです。

「歯が痛くなる」=「炎症がある。または、むし歯になっている」と考えられます。

歯科医院に通い出すタイミングとして、重要なのは「悪くなる前」であること。

お子様が健康な歯であり続ける為には、タイミングがとても大切です。

「痛くなってからの治療」ではなく、「痛くなる前に予防」という考えが非常に大切です。

☆お子様の歯が生えて来た時がスタート

①生後6~ 9ヶ月→下の前歯が生えてくる

②生後9~10ヶ月→上の前歯が生えてくる

③生後11~1歳頃→上下の歯が4本ずつに

④1歳2ヶ月~1歳6ヶ月→奥歯(第一乳臼歯)が生える

⑤1歳9ヶ月~2歳頃→犬歯が生える

⑥2歳6ヶ月頃→奥歯(第二乳臼歯)が生える

全ての乳歯が生えそろう時期は、平均2歳6ヶ月頃ですが、大体3歳半頃までに生えそろえば問題ありません。

この時期、歯の状態のチェック、歯磨き方法の指導、簡単なフッ素塗布等の予防処置等は、対象が幼いお子様であっても可能です。

早すぎると感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、お子様の虫歯を予防するには、乳歯が生えてきた時から、予防の通院を開始するのが最も確実なのです。

☆虫歯に気をつけるタイミング

【3歳頃】

お子様の乳歯が生え揃う時期です。

しかし、まだお子様自身ではしっかりと歯磨きが出来ない為、親御様が仕上げ磨きを行う等、手を貸してあげる必要があります。

【6歳頃】

お子様の永久歯が生え始める時期です。

生えて来たばかりの歯を幼若永久歯と言います。

特徴として、

① 歯の強度が低く、抵抗力が弱い

② 形態的に溝が深く、歯ブラシでは溝に入って汚れを取るのが難しい

上記の特徴から、この時期にフッ素塗布、シーラント等の予防処置を行い、むし歯になるのを防ぐ事が大切です。

また、このくらいの年齢になると、親御様のチェックも少なくなりがちなので、仕上げ磨きは、親御様の手によってやって頂いた方が、むし歯のリスクを下げる事が出来ます。

一生歯を失う事なくお口の健康を保つためにも、治療だけでなく、予防で歯科を受診する事をお勧めします。

歯科衛生士 倉田孝子

2015年9月24日 カテゴリ:未分類

災害時の歯科の役割

今日9月1日は防災の日ですね。

災害がいつ起こるか、予測は出来ません。

日本の地震発生数は多く、今後予測される大規模地震への対策や、局地的な風水害、大規模事故による局地災害などに備えるために、歯科医療・歯科保健を含めた被災者への健康支援の推進が必要になります。

災害では上記のサイクルがみられます。

災害時の歯科医療は「亜急性期から急性期」にとくに必要となり,具体的な活動としては,

・歯科医療所見からの身元確認

・歯科医療救援

・口腔ケア

が挙げられます。

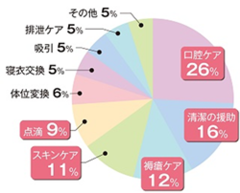

実際に災害に遭われた方へのアンケートでは,最も困ったことの第1位が「口腔ケア」という結果が出ています。

今回は,災害において特に問題となる口腔ケアの重要性に注目してみたいと思います。

被災時の口腔環境の悪化により、特に高齢者の方において、誤嚥性肺炎などの呼吸器感染を発症する恐れがあります。

実際に、「災害関連死」の原因として誤嚥性肺炎が考えられるケースが現在までに多くありました。

そのため東日本大震災の後、厚生労働省より、「歯・口・入れ歯の清掃がおろそかになることにより、特に高齢者においては、誤嚥性肺炎などの呼吸器感染症を引き起こしやすくなる」と注意喚起がなされました。

これにより、災害拠点病院など多くの方が搬送される病院や、高齢者施設、在宅療養者のいる居宅に対して、口腔ケアが早期に必要であることが示されました。

歯科保健活動は、これまで各自治体の医療行政などが中心となって行われてきましたが、被災により拠点を失ったり人的資源を欠いたりすることで、必ずしも直後から十分に機能するとは言えません。

歯科保健活動は、これまで各自治体の医療行政などが中心となって行われてきましたが、被災により拠点を失ったり人的資源を欠いたりすることで、必ずしも直後から十分に機能するとは言えません。

そのため、「迅速に保健所機能を補完して地域保健業務を回復させるチーム(DHEAT)」、内部と外部支援との調整を行う「災害医療コーディネーター」、歯科としての共通認識を統一するための「災害歯科保健医療連絡協議会」等が設立されました。

以上のように、どんな災害に対しても、その直後から動くためには、災害が起こる前に綿密な準備を行い、継続的に訓練や講習を受け続ける必要があります。

「緊急時に動き出す」のではなく、「普段から動いている」状態にして、トップスピードで動き出す態勢を整えておかなければなりません。

迅速な口腔ケアにより、少しでも多くの方が救われることを心より願っています。

歯科医師 岸 結城

肺炎球菌ワクチンと歯科治療

今年も酷暑で連日最高気温がニュースになっていましたが、さすがに立秋あたりから少し秋の気配を感じるようになってきました。

にぎやかなセミの鳴き声も風情があっていいものですね。

さて、平成26年10月1日から、高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンが定期接種となりました。

テレビや新聞の宣伝でご覧になった方も多いのではないでしょうか。

健康な方は肺炎球菌によって感染症を引き起こすことはないのですが、特に65才以上の免疫力の落ちた方は肺炎、髄膜炎、菌血症、敗血症、中耳炎、などを発症することがあります。

肺炎はガン、心疾患についで死因第3位であり、肺炎で亡くなる方の96.8%が65歳以上です。

また、加齢により嚥下機能が低下することで誤嚥性肺炎も起こりやすくなります。

ワクチンを接種すれば、からだが何かの反応を起こすのは当然のことで、全身症状として1~5%の方に倦怠感、違和感、悪寒、発熱などの副反応が起こることがあるそうです。

厚生労働省のホームページに、ワクチン予防接種についてこんな記載があります。

予防接種ガイドライン

第4 予防接種の実施

4 一般的注意

(5) 「抜歯,扁摘手術,ヘルニア手術等,緊急性のない場合には,予防接種後1カ月間は,紛れ込み事故を考慮に入れ,原則として避けることが望ましい。しかし,緊急性の高い手術,周囲に流行する病気の状況によっては必ずしもこの限りではない。」

ワクチン接種後一ヶ月は抜歯を避けてくださいと書いてあります。

なぜかというと、例えば、予防接種後に抜歯して発熱した時、予防接種のせいなのか抜歯のせいなのか判断がつかないからということです。

ただし、あくまでも緊急性がない場合であって、歯の状態がかなり悪く抜歯することのメリットのほうが大きい場合は、必要に応じて対処すべきでしょう。

ということで、ご来院いただく皆様にお願いですが、予防接種を受けた際には必ず担当医へ接種を受けた時期について一言お伝え下さいね。

歯科医師 富永克子

2015年8月19日 カテゴリ:未分類

パッチテスト

「よく口内炎が出来る…」

「歯科治療をうけてから手足に症状が出た…」

「治りにくい皮膚トラブルがある…」

こういった症状で悩んでいる方はいらっしゃいませんか?

金属が原因で発症するアレルギーがあることをご存知でしょうか?

上記の症状が継続している場合には口腔内の金属が原因であることが疑われます。

以下に口腔内の金属に由来するアレルギーについてご説明いたします。

■アレルギーとは…

免疫の異常反応のこと

体内に侵入した異物を排除するシステムが「免疫」ですが、本来の免疫機能が過剰に働いてしまい、身体に悪い影響を及ぼしてしまう状態を「アレルギー」といいます。

■金属アレルギーとは…

金属が原因で起こるアレルギーのこと

原因となりやすい金属には、ニッケル・コバルト・クロム・パラジウム・アマルガムなどがあり、これらの金属は私達の身の回りでたくさんの物に使われています。

例えば、時計・眼鏡・アクセサリー・化粧品など毎日のように身に付けるものから、お金・調理器具・文具など、生活にはかかせないものまで様々な物があります。

こういった金属が、汗や体液により流れ出し(イオン化)、接触部に皮膚炎などを起こす事を金属アレルギーといいます。

■歯科金属アレルギー

歯科治療で使われている金属にも金属アレルギーのリスクがあります。

保険治療による詰め物・被せ物・入れ歯や、自費治療による被せ物にも内面に金属を使用している事があります。

口腔内の金属は唾液などにより溶け出し(イオン化)、体内のタンパク質と結合します。

この結合物質=異物を身体が認識すると、免疫を作り、過剰に反応する事でアレルギー症状を引き起こします。

■症状

口内炎・口唇炎・舌炎などの炎症症状や、味覚異常、口腔扁平苔癬などの口腔内に表れる症状と、掌蹠膿疱症など口腔から離れた部位に表れる症状があります。

*口腔扁平苔癬と白板症

口腔扁平苔癬とは口腔粘膜における慢性の角化異常で炎症を伴う難治性病変です。

頬粘膜に多く認め、白いレース状で周囲に発赤を呈します。

原因は外傷性、細菌性、ウィルス性、アレルギー性など諸因子ありますが、定かではありません。

原因が不明なため、確実な治療法はありませんが、経過観察の必要性はあります。

なぜなら、白板症と酷似した臨床所見であるからです。

白板症とは、前癌病変の代表的なひとつで、舌に生じたものは特に悪性化する確率が高く、すでに癌を発症している恐れもあります。

白板症の原因も詳しくは解明されていませんが、喫煙や、ブラッシング・歯科金属・義歯など様々な継続的な刺激が誘因だとされています。

*掌蹠膿疱症

膿が溜まった皮疹(膿疱)が、手の平(手掌)や足の裏(足蹠)に無数にできる疾患です。

これも現在のところ原因は不明ですが、金属アレルギーと喫煙が重視されています。

細菌やウィルス感染ではないため、他人には移りません。

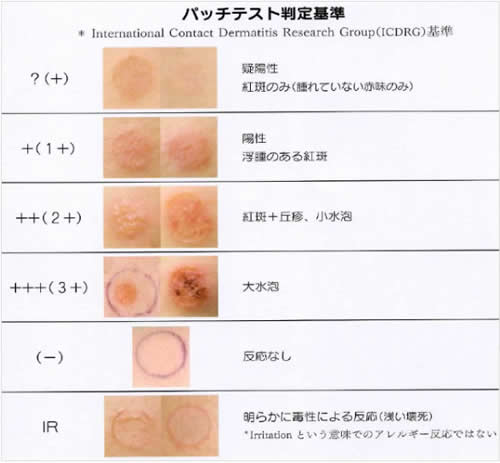

■検査

現在のところ金属アレルギーの最も信頼性の高い検査はパッチテストであるとされています。

試薬を含ませたシール状のパッチを背中に2日間貼り、2日後にパッチを除去し、皮膚に現れた反応を2日目、3日目、7日目の3回、国際基準に基づいて判定します。

■治療

口腔内に金属がある方は、どの金属が体質に合わないのかを正しく調べ、アレルギー源となっている金属を取り除きます。

そしてアレルギーリスクの低い金やチタン、アレルゲンフリーのセラミックやプラスチックへ交換していく必要があります。

ただ、金属を取り除いても、体内の抗体はすぐ消えるわけではないので、症状が治るまでには3ヶ月から6ヶ月程かかります。

金属アレルギーは誰でも発症する可能性があります。

発症を防ぐためには、現在、口腔内に金属がある方もない方も、これから金属を使う治療をうけなくて済むよう、日頃から虫歯や歯周病の予防を心がける事が最も大切です。

また、金属アレルギーの症状で悩まれている方や、興味のある方は、気軽にご相談ください。

歯科医師 安原 亜矢子

【ご挨拶】臨床研修医の砂治です

はじめまして、平成27年6月から千代田ファーストビル歯科で歯科研修医をさせて頂いております砂治大介です。

千代田ファーストビル歯科で己を鍛え、磨いて、一日も早く一人前の歯科医になれるよう精一杯頑張っていきたいと思っていますので、みなさまよろしくお願いします。

ところで、先日、テレビを見ていたところ、「動物園で歯科検診」をする。というニュースを目にしました。

これには動物も検診する時代なのかぁと驚きました!

私も以前飼っていた犬の歯石を使わなくなった歯科器具を使って取ったことがあるのですが、びっくりするぐらい大きな塊の歯石が取れたことがありました。

動物も人間と同じ生き物です。

口で食べ物を食べるからには歯周病になってしまう可能性は人間同様にあります。

飼っているペットの歯や歯周組織のケアもきちんと御自身のお口と同様に気を遣ってあげて頂ければと思います。

とはいえ、まずは自分自身の歯が大切です!

虫歯や歯周病のセルフケアとして一番に考えるのが歯磨きだと思います。

しかし、最近は実に様々な歯磨き粉が売られています。

ドラッグストア等でどれにしようかと悩まれた経験をお持ちの方も多いと思います。

そこで歯磨き粉に含まれている成分について説明したいと思います。

う蝕予防を目的とした薬用成分

フッ化ナトリウム、モノフルオロリン酸ナトリウム、フッ化第一スズetc…

歯周疾患の予防を目的とした薬用成分

1 バイオフィルムへの浸透、殺菌を目的としたもの

イソプロピルメチルフェノール

2 抗炎症、止血を目的としたもの

トラネキサム酸、イプシロンアミノカプロン酸

3 抗炎症、抗アレルギーを目的としたもの

クリチルリチン酸

4 抗炎症、組織の修復促進を目的としたもの

リゾチーム

5 収斂作用

塩化ナトリウム、ヒノキチオール

6 歯石沈着予防

ポリリン酸、ピロリン酸、クエン酸亜鉛

う蝕予防、歯周疾患予防供に効果があるもの

クロルヘキシジン、塩化セチルピリジウム、トリクロサン、デキストラナーゼetc…

知覚過敏に効果があるもの

乳酸アルミニウム、硝酸カリウム、塩化ストロンチウムetc…

口臭予防に効果があるもの

クロロフィルetc…

などがあります。

歯磨き粉を選ぶ際には自分が求めている効果があるものが配合されている歯磨き粉を選んでくださいね。

歯科医師(臨床研修医) 砂治 大介

虫歯の削らない殺菌治療

→「Doc’s Best」セメント

皆さんこんにちは。

実は歯科治療にはセメントというものがたくさん使われています。

例えば仮の蓋に使われていたり、被せ物を歯とくっつけたり、、色々な用途のセメントが存在します。

最近話題となっている中に「ドックベストセメント」というものがあります。

このドックベストセメントとは、アメリカで開発された、今までのむし歯菌を削って治すという発想とは全く違う、”虫歯菌を削らないでミネラルで殺菌する” という画期的な治療法です。

ドックスベストセメントは、アメリカ最大の歯科関連団体であるADA(アメリカ歯科医師会)において安全な薬剤として許可を受け、アメリカでは一般的に用いられている製品です。

◆ドックベストセメント治療の特徴

ドックベストセメントは、銅、酸化亜鉛、酸化チタン、リン酸、水酸化アルミなどを主成分とするセメントです。

このセメントは特に鉄(Fe)イオンと銅(Cu)イオンのコンビネーションによる殺菌効果の発揮する点に特徴があります。

この治療は一般的な虫歯治療と異なり、殆どの症例で歯を削らないので、痛みを感じることが稀です。

また通常は麻酔も必要ありません。

う窩へのドックベストセメント塗布により、虫歯菌に侵されている歯の内部の象牙質をドックベストセメントの鉄(Fe)イオンと銅(Cu)イオンのコンビネーションによる殺菌力で無菌化することにより、それらの象牙質の再石灰化を促します。

歯の根の病気の殺菌にも効果が期待できます。

◆ドックベストセメント治療の利点

・むし歯をあまり削らずに処置が可能

特に入口が小さく、中で広がっている虫歯に大きな威力を発揮します。

また痛みがなく、虫歯が大きくなってしまった歯は、一時的な治療ではむし歯をしっかり取る刺激だけで強い痛みが出てしまうことが多いのですが、その可能性がかなり減らすことが出来ます。

・麻酔注射がほとんど必要ない

麻酔をすることは、歯の内部を陰圧にしてしまうために本来は神経にあまりよくありません。

しかし、通常の虫歯治療で大きなむし歯を徹底的に取り除くためには一時的には麻酔なしではとても無理です。

しかし、この治療方法ではすでに崩れている歯の表層近くしか削る必要がないため、極端な痛がりの方以外はほぼ麻酔が必要ありません。

・歯の神経を取らずに済む場合が多くなる

痛みがなくとも、虫歯自体を取りきってしまうと、同時に神経に達する穴があいてしまい、仕方なく神経を取ることは従来の治療ではしばしばありましたが、この治療法ではその心配が少なくなりました。

なぜならむし歯を全部取り切らなくても済むからです。

・簡単操作・セメントの抗菌性は長持ち

一度つめたドックベストセメントは硬化後も抗菌性が持続します。そのため効果の減弱が起こりにくく、3MIX法と比べて

①薬剤の保存方法を厳格に守らないといけない

②使用後数日で薬効が消えてしまう

③水分が混じると薬の効果がすぐになくなってしまう

④薬の層が固まらず、空間を歯の中に残してしまう…という利点があります。

◆ドックベストセメント治療の欠点

利点の多いセメントですが勿論、欠点もあります。主な欠点は以下の通りです。

・健康保険が使えない

この治療法は現在の日本の保険適用項目にないために、経過観察を含めてすべて自費治療となってしまいます。

ドックベストセメント塗布が1本約3000~5000円、そして修復物が大きさの程度で約20000円~50000円ほどの費用が掛かります。

・経過観察が欠かせない

極端に大きくなった虫歯を対象とした場合、術後の状況変化をしっかりチェックしないと中で神経の壊死を見逃してしまうことも起こり得ます。

すべてのむし歯を必ず救えるわけではないため、治療の経過観察に対する患者さんの理解と協力が何よりも大事です。

・痛みの強い歯・すでに歯の大部分が崩壊している歯には使えない

痛みのある歯に無理に使うと、却って症状を悪化させる場合があります。

特に、神経が大きな問題を抱えている場合、術前に痛みがなくとも術後に痛みが生じる事が稀にあります。

・見た目が気になる場所の虫歯には使えない

変色・着色した虫歯でも完全に取りきらないため、歯の健康よりも審美的要求が強い場合や部位にはお勧めできません。

・最終の修復まで時間がかかる

大きな虫歯の保護のため、ドックベストセメントをつめた上を仮のセメントや樹脂で覆って経過観察に入った場合、半年~2年程度経過後に再修復になります。

その様な長期に亘る治療が面倒だと思われる場合にはお勧めできません。

・明らかに適応症かどうかの基準が明確ではない

どんな治療においても言えることですが、個々の状況に対応する完全な基準を設定することは困難です。

この治療法は、より積極的に歯の質の保存・神経の温存を狙ったものなので、中には症状が悪化して神経を取らなければならない場合も出てきます。

現在の歯科界ではこの新しい治療法に対して賛否両論があります。

確かにドックベストセメントはどんな虫歯の状態にでも使える魔法の薬ではありません。

しかし状態を適切に選びさえすれば、患者さんの歯を大きく削ることはなく、歯の神経も残せ、歯の寿命を長持ちさせることが可能になるのも事実です。

この記事をお読みいただき「ドックベストセメント」の治療に関心を持たれた方は是非、当院の歯科医師までお尋ね下さい。

「ドックベストセメント」の実際の臨床例と患者様の虫歯の状況に応じた「ドックベストセメント」使用の可否につい詳しくご説明させていただきます。

歯科医師 長崎 公壽

2015年6月23日 カテゴリ:未分類