カテゴリ: 未分類

モーニングセット

こんにちは。

ついこの間年が明けたと思ったらもう一月下旬です。

早いですね。

昨日は日中暖かく過ごしやすかったので、お出かけしてみることにしました。

そこで、

今や全国で有名になっている、名古屋のモーニングセットのお店

コメダ珈琲店

の、関東支店に行ってみることに。

私は関東出身で、名古屋とは全く所縁のない者ですが、

以前旅行で行った際食べたモーニングセットがおいしかったので。

東京、神奈川と何軒かあるようですが、今回は都内のお店に行ってみました。

お店は駅から少し離れた場にあり、また平日ということもあったので、

10時過ぎに到着しましたがなんとか待たずに入れました。

もちろんモーニングセットを注文!

コーヒーを注文しただけでトーストとゆで卵まで無料で付いてくるなんてな

んてお得感!

トーストもカリッとふわっとしていてあたたか。ぺろりとたいらげてしまいました。

お昼も近く、これだけだとちょっと物足りない感じだったので、人気商品の

シロノワール(温かいデニッシュの上に冷たいアイスクリームが乗ったデザート)もいただきました。これもおいしかったです。

まだまだ試していないメニューもたくさんあり、

ゆっくりできる朝に是非また行きたいなと思ってます。

おすすめです(^0^)!

真下

2009年1月19日 カテゴリ:未分類

偶然の発見がもたらした人類への恩恵~チタンインプラント~

実際に使用されていた最古のインプラントはフランスのChantambreで発見された紀元1世紀後期か2世紀初頭のローマ時代の遺骨にみられた鉄製インプラントと言われています(Nature)。

今回はインプラント治療における歴史的発見についてお話ししたいと思います。

近年のインプラント治療における技術の進歩は著しく、その治療の成功率は90%以上と言われています。

しかし、草創期のインプラントは現在のものとは異なりステンレスや人工サファイアを素材としたものでした。

これらはインプラントと骨の間に線維性の組織が介在していたため、数年すると感染し除去する例も多々あり決して成功率の高いものではありませんでした。

90%以上という高い成功率が得られるようになったのはチタン製のインプラントの出現以降、歴史的に見ればごく最近のことです。

現在、主流となっているチタン製インプラントの生みの親はスウェーデンの整形外科医/ペル・イングヴァール・ブローネマルク教授です。

彼は1950年代、スウェーデンにあるルンド大学の医学部で、骨が治癒する過程で骨髄がどのような役割を果たしているかについて研究していました。

ある日、ウサギの脛骨(すねの骨)にチタン製の生体顕微鏡用の器具を埋めこみ、内部を観察する実験を終えて、その器具を取り外そうとしたところ、不思議なことが起きました。強く引っ張っても器具が骨からなかなか離れないのです。

よく見ると、骨と器具のネジがぴったりとくっついていました。器具はチタン製でした。これ以前に使っていた別の金属でできた器具では、骨と癒着したことなど一度もなく、ブローネマルク教授は「チタンは骨とつく」という性質を初めて知ったのです。

しかし、当時はこの性質を何かに応用できるとは考えなかったようです。

1960年、イエテボリ大学の解剖学教授となったブローネマルクは、血液循環の研究に取り組みはじめました。

生体内において血球がどのような働きをしているのかを探るために、今度は人間を対象とした実験に着手し、チタン製の生体顕微鏡用の器具を被験者の上腕に埋めこんで、血流の観察を試みたのです。

この実験をきっかけに、ブローネマルクは、チタンの新たな性質に興味を抱くようになりました。それは、チタンが骨だけでなく、軟組織(結合組織、上皮など骨以外の組織を軟組織といいます)に対しても親和性が高いという性質です。

またこの実験装置は、骨とは接触しておらず、軟組織に埋めこんでありました。観察は数か月にも及んだのですが、取り外したあとの軟組織には何の異常もあらわれていなかったのです。

つまり、チタンは生体に拒絶されなかったことを意味します。

この偶然の発見から、ブローネマルクはチタンがさまざまな医学領域に応用できる可能性があると考え、イヌの顎にチタン製インプラントを埋め込む実験を開始、数年にわたって行った動物実験の結果から、チタン製インプラントが骨と強固に結合することを確信し、これを「オッセオインテグレイション/Osseointegration(Osseoとは「骨の」、integrationとは「結合」を意味します)」と名づけ人間への臨床応用を始めました。

最初にオッセオインテグレーション型インプラントが使われてから、約40年、現在では写真の様なチタンで作られたスクリューもしくはシリンダー型のインプラントが主流となりました。これら多様なインプラントシステムもその基本コンセプトはブローネマルクシステムと共通するところが多く、当時の製品設計を守ったインプラントシステムは世界で今も広く使用されています。

現在、各インプラントメーカーの研究開発のポイントはインプラントの耐久性、確実性から、治療期間、審美性、治療費用といった患者さんのニーズに向けたものとなってきています。

こういったメーカーの状況に加えインプラント治療を行う歯科医師が増加している状況を鑑みれば、日本でインプラント治療が一般的な歯科治療の選択肢となる日もそう遠くはないのではないかと思います。

2009年1月15日 カテゴリ:未分類

優しさにふれる

冬休み終わりましたね。。

みなさん冬休みはどこかお出かけしましたか??

私は佐渡に行ってきました!!

今までにも佐渡には行ったことがあったのですが、お正月に行くのは初めて・・というか

冬に佐渡は初でした。(多分・・)

冬の海!特にお正月の海は荒れまくりです。(地元の人談)

新潟から船に揺られること1時間。。船酔いしまくりながら到着です。。

到着後、ゲッソリしている私にレンタカー屋さんが

レ 『どしたのぉ?船酔ったぁ?』

私 『・・・・・・・・・・・・・・』 無言でうなずく。

レ 『あはははー大変だったねぇ』

私 『・・・・・・・・・・・・・・』 無言でうなずく。

このね、レンタカー屋さんの話し方がなんとも優しくてトガッた私の心がホロリです。

ホテルに着いて担当の仲居さん(みちこさん)に出迎えられやっと部屋に到着です。

そこでも私の異変に気づいたみちこさんが

み 『船酔ったぁ?』

私 『・・・・・・・・・・はぁ。』

み 『大変だったねぇ。他のお客さんでも船酔いしてお夕飯食べられない方いたのよ~』

私 『・・・・・・・・・・・・・・・』

み 『少しでもご飯たべなぁ。佐渡のご飯は美味しいよぉ。』

って言って控えめにご飯をよそってくれたんですよ。

なんだかサービス的な優しさではなく、親戚の子に対するような滲み出る優しさがあるわけです。

伝わってます・・・・??この母のような優しさ。。

都会の人って怖いじゃないですか。ニューヨーカーな雰囲気で。

話せばいい人達なんですけどね。

普段の生活では、仕事関係の人・プライベートで仲良くしている人・・・以外の人は

『どちらさん??』な感じで、無関心でしかないわけです。分厚い壁があるんです。

でも田舎に行くとバリアを張って生活する必要がないんですよね。

そこで生活している人達が温かいのです。その温かさに触れると、ふわっっとするんです。

何をお伝えしたいかと言いますと・・・

『佐渡に行って下心のない優しさに触れて癒されてまいりました。。』

体の休養も大切ですが心の休息も必要です。。

みなさん、今年もがんばりましょう!!

たなべ

クリスマスケーキ!

こんにちは。

今日は楽しいクリスマスですね!!

と言う事で、簡単で失敗無しの苺ロールケーキをご紹介します。

簡単で美味しいので、是非作ってみてください!!!

【苺ロールケーキの材料】

ホットケーキミックスの素 50g

卵 2個牛乳 小さじ2分の1

グラニュー糖 50g

生クリーム 2分の1カップ

グラニュー糖 大さじ1

苺 5粒

=作り方=

①.天板(20×30cm)にオーブン用ペーパーを敷く。

オーブンは170℃に予熱する。

②.生地作り。

ボウルに卵とグラニュー糖を入れ、湯せんにかけて泡立て器でよくまぜる。

人肌くらいに温まったら湯せんをはずし、

ハンドミキサー(または泡立て器)で生地がリボン状に落ちるくらいまで泡立てる。

③.ホットケーキミックスの素を3回に分けてふるい入れ、

ゴムべらでさっくりと混ぜ合わせる。

最後に牛乳を加えて混ぜる。

④.天板に③の生地を流し入れ表面をゴムべらで平らにする。

2~3cmの高さから天板を落として余分な空気を抜き、

オーブンで10分焼く。天板からはずしてペーパーもはがして、粗熱をとる。

⑤.生クリームにグラニュー糖を加えて、すくい上げるとぽってりと落ちるくらいまで泡立てる。

苺はへたを取り、5~6mm角に切る。

⑥.オーブン用ペーパーの上に④の焼き色がついた面を上にして置き、

⑤のクリームをぬって苺を散らす。

手前からペーパーごと生地を持ち上げ、巻き込んでロール状にする。

ラップで30分位、冷蔵庫で冷やして生地を落ち着かせて、食べやすい大きさに切る。

他、お好みの果物や缶詰めでも、美味しく簡単なので、是非是非作ってみて下さいね。

ではでは、素敵なクリスマスをお過ごしくださいね!!! 平岡

2008年12月24日 カテゴリ:未分類

クリスマスフラワー

もうすぐクリスマスですね!

街は、美しいクリスマスイルミネーションでいっぱいですが・・・

毎年この時期になると、実家の母から贈られるのが・・ポインセチア!!

クリスマスにポインセチアを飾ったりプレゼントするのは

今は当たり前の様になっていますが

もともと最初からクリスマスにポインセチアを使っていたわけではないんです。

由来は、1825年アメリカの公使だったポインセット氏がメキシコで発見。

後にアメリカからポインセチアが渡ったヨーロッパでは

クリスマスにキリストの血の色、すなわち赤を飾る習慣があり

クリスマスの時期に、苞が美しい赤色になることから

クリスマスに使われる様になったという事です。

花言葉は・・・祝福、私の心は燃えている、 だそうです。

クリスマスをみんなで祝福するという意味と

クリスマスをみんなで祝福するという意味と

冬の寒い時期にポインセチアの赤い色がとても情熱的に感じられるので

クリスマスには、ぴったりですね!

寒い場所は苦手なので、室内で日当たりの良い場所に置きます。

気温が低くなってしまうと下葉が落ちてしまうので気をつけましょう。

水やりは昼間、土の表面が乾いたらたっぷりやるようにします。

イエローやピンクの品種もあるので、毎年変えても楽しいですよ。

今年はツリーだけではなく、ポインセチアも飾ってみたらいかがですか?

以上、小島でした。

kojima

2008年12月16日 カテゴリ:未分類

猫がやってきた

ネコがやって来た!

ずーっと実家に預けていたネコと再び同居する事になりました。

彼女が一人暮らしの私のところに来たのは平成3年3月でした。

ネコが環境の変化(引っ越しとか)によって今までおとなしかった子も

暴れん坊になることがあるって友人に心配されました。

心配はいりません。

彼女はもともと『凶暴』ですから。

触られるのが嫌いな上、特に空腹時は「なでる暇があっつたらご飯くれ」

とばかりに出した手を噛みます。しばしば流血事件がおきてます。

生傷が絶えない毎日が続きそうですが、仲良く同居していきます。

マルヤマ

2008年12月11日 カテゴリ:未分類

京都

こんにちは。いよいよ冬本番。めっきり寒くなって来ましたね。

先日、京都へ紅葉を見に行って来ました。日中はぶらぶらお寺を散策。お寺の名前は分かりませんが、ふらっと入ると庭園に綺麗なもみじが!!まさに見頃真っ盛りでしたよ。

銀閣寺にも行ってみようと言う事になり、タクシーでお寺に到着。中に入ってビックリ!紅葉を見に来た人の大行列でした。

夕方になり、清水寺へ。

夕方になり、清水寺へ。

夜の特別拝観中との事で、ワクワクしながら門をくぐると・・・そこはライトアップされたお堂ともみじの数々。なんとも幻想的でうっとりでした!!!記念写真を撮らないと!と思ったら、ありえない事に電池切れ。ここでご紹介出来ないのがとても残念です。

どこもかなりの人込みと渋滞でかなりグッタリでしたが、また行きたいと思わせる京都はさすがでした。

次回は桜の季節にチャレンジしたいと思います。〔宮崎〕

2008年11月30日 カテゴリ:未分類

マカロン

こんにちは

寒さも厳しくなってきましたがいかがお過ごしでしょうか。

先日友人からマカロンをいただいたのですが、とても美味しく驚きました。

最近デパートでよく見かけますよね。

色とりどりで、とにかく見た目のかわいらしさがたまりません!

マカロンについて調べてみました。

マカロンについて調べてみました。

卵白に砂糖、アーモンドプードル(パウダー)等を加え、混ぜて焼き上げている。

日本で「フランスのお菓子」として知られ、間にクリームなどをはさんだ、カラフルでさくさくしっとりな「マカロン」は、「マカロン・パリジェンヌ(パリジャン)」と呼ばれるフランス・パリ風のレシピを基本としたもの。

マカロンと名の付く菓子には色々な種類があり、現在では単にマカロンと言えば、アーモンド製の柔らかな2枚の生地にクリーム やジャムをサンドしたパリ風マカロンのことを指す。パリ風マカロンは、フランスのパリにある「ラデュレ」菓子店の経営者ピエール・デスフォンテアンが、20世紀初めに2枚のマカロン生地にジャムやクリームをサンドして売り出したのが始まりである。

現在でもフランスの各地で、さまざまなマカロンが作られている。13世紀から作られているサンテミリオンのマカロンクラックレやマカロン・ダミアン、18世紀から作られているナンシーのスールマカロンなどが有名である。最も古いマカロンは791年から現在まで製造されているロワール地方コルムリー修道院の物である。 その発祥はイタリアとされ、また、「ナンシー風」「アミアン風」など、その流れを汲まないとされるものも含め、さまざまなレシピが各地にある。

16世紀にカトリーヌ・ド・メディシスがアンリ2世のもとへ嫁入る際にイタリアから持っていった菓子も古典的なマカロンの一つでイタリアではアマレッティと呼ばれる

なるほど。

マカロン発祥の「ラデュレ」は、銀座三越に店舗があります。

カフェも併設されており、店内は凄くかわいらしい雰囲気です。女性の方には本当にお勧めです

!人気店で30分くらいは並ぶと思うので、お時間ある方は是非行ってみてください!

お勧めは、チョコレートとキャラメルです。ピンクのフランボワーズや緑のピスタチオも色が綺麗ですよね。

真下

2008年11月25日 カテゴリ:未分類

昨今の歯科治療

昨今の歯科治療~むし歯編/MI治療~

最近の歯科治療の実際についてもこの日記を通じお話してみたいと思います。

今回はまず『むし歯治療について』です。

『歯が痛い、歯がしみる、歯ぐきから血が出る、詰め物が取れた』等など、日常生活で歯科医院を必要とし予約の電話を手にするのは多くの方の場合、歯や歯ぐきに痛み、異常を感じた時であろうと思います。

そして歯の治療としてまず思い出すのは、麻酔の注射とキーンという音と共に歯を削る器械ではないでしょうか。

あの器械の名称はエアタービンといいます。動力はエアーのためトルクはありませんが毎分30万~40万回転という高速回転により効率よく切削が行えます。

これとダイアモンドのバーにより、むし歯を短時間で削り取り金属(メタルインレー)または樹脂(コンポジットレジン)を歯の代替物として詰める、というのが従来そして現在も日本のあちこちで行われている最も一般的なむし歯治療です。

むし歯は、プラーク=歯垢(しこう)中の細菌(さいきん)がつくりだす酸(さん)によって歯が溶けていく病気です(むし歯はストレプトコッカス・ミュータンスという細菌によって引き起こされます)。

『細菌感染であれば抗生物質が効かないものでしょうか?』

この発想自体はかなり古くから持たれていましたが実際にはむし歯菌に良く効く抗生物質がありませんでした。

ところが地道な研究の結果、単体では効果が薄くとも①ミノサイクリン②メトロニダゾ-ル③シプロフロクサンという3種の薬剤を混合で用いることにより効果的にむし歯菌を死滅させるということが新潟大学の星野教授により発見されました。

この発見に臨床上の工夫がなされ現在では3mix-MP法として治療に応用されています。

また

『何とか麻酔をせず器械で歯を削ることなくむし歯の治療が行えないものでしょうか?(選択的にむし歯の部分を薬で溶かすことができないものか?)』

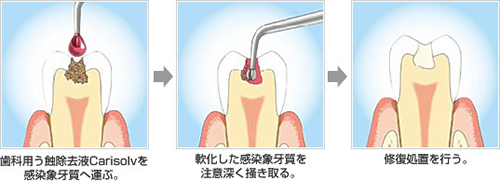

20年ほど前、既にスウェーデンのルンド大学ではこのような発想を基にした薬剤が開発されています。

それは次亜塩素酸ナトリウムと3種のアミノ酸(L-グルタミン酸、L-ロイシン、L-リジン)を用いた薬剤で日本でも『カリソルブ』という名称で 2007年に厚労省の認可がおり使用できるようになりました。

現在ではむし歯を選択的に薬剤で溶解し、抗生物質によりむし歯の最深部を無菌化する、この様な治療が現在では行える環境が日本でも整っており、MI(Minimal Intervention/最低侵襲)治療などの名称で診療を行う歯科医院も増えてきています。

当院でもカリソルブ及び3mix-MP法によるMI治療を行っております。

この治療法は利点として(従来の治療に比べ)

・歯の切削量が少ない

・歯の神経を温存できる可能性が高い

・治療時の痛みが小さく、麻酔の使用頻度が低い

といったことが挙げられますが

・治療に時間と回数を要します。

すべてのむし歯に適応できる訳ではありませんが治療効果が見込める場合はご希望にお応えしこれらの治療を行っております。

通院及び治療にお時間の許せる方でこの治療法を希望される場合は診療開始時に担当医へご相談下さい。

2008年11月18日 カテゴリ:未分類

brothers &sisters

こんにちは。田辺です。

こんにちは。田辺です。

今回は私のハマリ事の1つである『海外ドラマ』のご紹介です。。

ハマリ事どころではなく日課でもありますが、私が特に大!大!大好きなドラマのシーズン2が

いよいよ始まります。なので、勝手に宣伝です☆

『brothers &sisters』

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、まだ観ていない方は必見です。

このドラマは、会社を経営する父と専業主婦の母、5人の個性あふれる兄弟姉妹のお話です。

大家族ならではですが、みんなが集まればケンカが絶えず、また仲直りの繰り返しな仲良し

ファミリーです。

物語は経営者の父の死から始まります。

父の死により明るみになった、会社の経営状態、愛人、隠し子 etc・・・

ここだけ読むと何かドロドロしたものを連想しそうですが、そんなことはないのでご安心を・・。

亡くなった夫の資産リストにある一軒屋を見つけた母はその家へ出向き、愛人と初対面します。

その後、ホームパーティーで再会する母と愛人ですが、当然ながら2人のプライドがぶつかり合いキッチンで大喧嘩です。

罵り合いだけでは気が済まず、食べ物を投げつけ合い、しまいには大笑いし始める2人。

そこでお互いの胸の内を打ち明けます。

本来は憎しみ合う2人ですが、大切な人を想う気持ちに偽りはなく、否定しきれない2人の

気持ちや、兄弟姉妹の家族を思いやる気持ちが強すぎるが故、空回りしてしまう家族愛が

とても丁寧に描かれています。

秘密を守れない(ささやかな・・・)兄弟達も見ていて微笑ましいです。

家族の死、親子の確執、同性愛、ドラッグなと、自分の身の回りで起こり得る問題を扱い

出来れば避けたい事も乗り越えていく強さや、支えあう家族の絆に感動の連続です。。

『ぶつかり合うほど、家族はもっと愛おしい』 本当にその通りですよね。

兄弟っていいなぁ・・ひとりっ子だけど。。

昨日、お母さんに辛く当ってしまったなぁ・・ドラマを見終えて1人反省会です。。

皆さん、家族は大切に・・・・・。

ちなみに、地上波オンリーな方はシーズン1がDVDになりましたので

TSUTAYAさんに大集合です。

2008年11月11日 カテゴリ:未分類